「コンクリート壁にビス止めする…」結構ハードルが高そうに思っていませんか?

ガレージの壁や家の壁にネジなんて…できたら便利だけど、ちょっと無理っぽい感じですもんね。

でも、ちょっとしたコツと適切な道具があれば、実はわりと簡単にできちゃうんです!

もちろん、タイルを貼り付けたコンクリート壁でもOK!

今回は、私の失敗例とそのリカバリー方法を含めて、一挙公開させていただきます。

1. モルタルとコンクリートの違いを知ろう

ネジ止め方法の説明をする前に、対象になる材料である「モルタル」と「コンクリート」の違い、そして「コンクリートブロック」について簡単に説明します。

見た目はよく似ていますが、使われている場所が違うので、知っておくと便利ですね!

モルタルとは

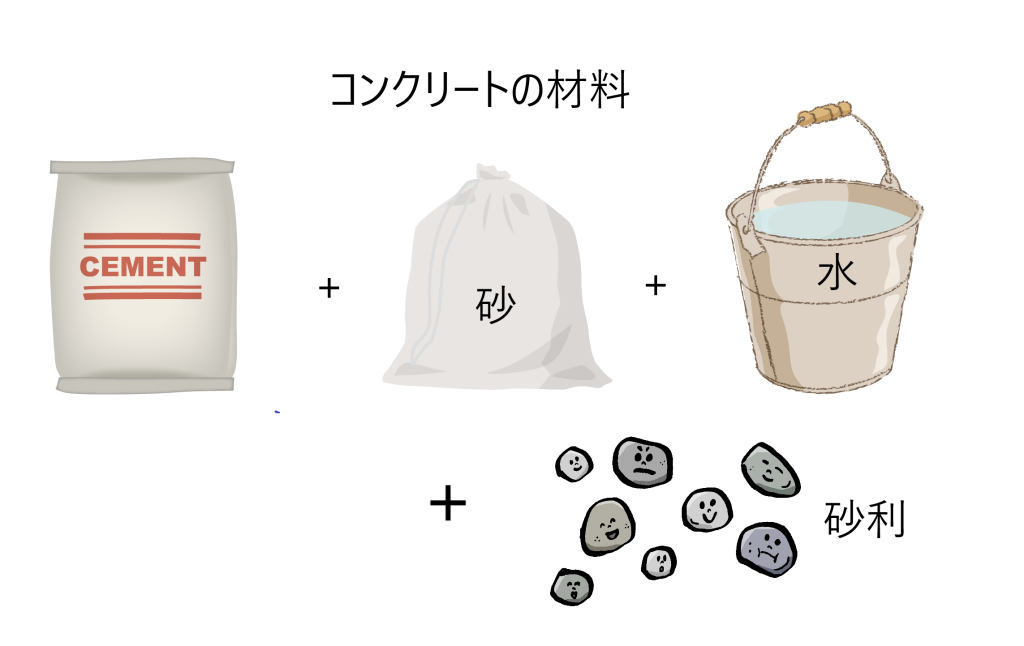

モルタルは、「セメント」と「砂」を「水」で練った材料のことで、家の壁などによく使われています。

左官屋さんに塗ってもらう「アレ」ですね♪

表面が硬いので頑丈に見えますが、衝撃にはそれほど強くないので、家の基礎などの構造材には使われません。

よく混同される素材に、お部屋の壁材として使われる「石膏ボード」があります。

こちらは全く違う材質で、ネジ止めの方法も異なりますので、以下の記事をご参照ください。

※以下のリンクをクリックすると、別記事「石膏ボード壁にネジ止めする方法」へ飛びます。

壁・石膏ボード壁にしっかりネジ止めする方法

壁・石膏ボード壁にしっかりネジ止めする方法

コンクリートとは

「セメント」と「砂」を水で混ぜ、そこに「砂利」を加えたものがコンクリートとなります。

そうです、モルタルに砂利を混ぜ、強度アップを図った材料が「コンクリート」なんです。

砂利が骨材となってモルタルを補強しているので、構造材に使える強度が確保されています。

そして、さらに強度アップが図られているのが「鉄筋コンクリート」。

コンクリートの中に、たくさんの鉄筋(鉄の棒)が張り巡らされた構造で、学校やビルなど、大型の建物にも使われています。

コンクリートブロックとは

ホームセンターなどで、簡単に購入できるコンクリートブロック。

園芸用や建築用など、密度(強度)の違いによる数種類が売られています。

ブロック塀などにも使われているので、よく目にする建築材料の一つですね。

でもその材質は、コンクリートではなくモルタルなんです。

なので、強度はコンクリートより劣りますが、穴あけは楽にできます。

2. 「コンクリートへのネジ・ビス止め」に必要な工具と材料

まずは、コンクリートへのネジ止めに必要な工具と材料を、簡単な説明と共にリストアップしてみます。

① 振動ドリル

コンクリートやモルタルにネジ止めする際には、必ず下穴加工が必要です。

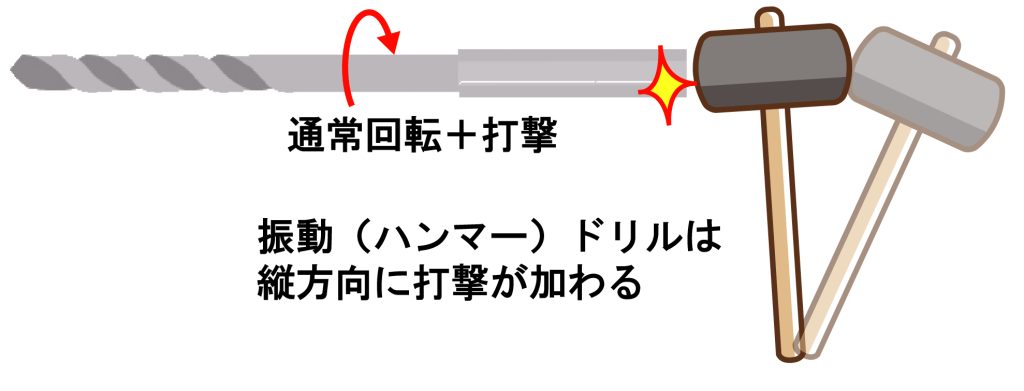

その下穴を明けるための電動工具が、振動ドリルと呼ばれています。

このドリルは、通常の回転運動に加えて「縦方向の振動」あるいは「縦方向の打撃」が追加された特殊な電動ドリルです。

明確な切り分けはできませんが、通常DIYで使う6~8mm程度までの穴であれば「振動ドリル」の守備範囲と言え、10mm以上の穴を多く明ける場合等は、よりパワフルな「ハンマードリル」が必要になるでしょう。

でも、ハンマードリルは、コストや汎用性を考えると、DIY用としては特殊過ぎますので、今回の記事では「振動ドリル」のみを取り上げていきます。

㊟「インパクトドライバー」も回転運動に打撃が加わりますが、これは回転方向への打撃ですので、コンクリートへの穴明けには適しません。

② コンクリートドリルビット(振動ドリル用のキリ)

一般的なドリルビットを使用すると簡単に焼き付いてしまうため、先端に超硬チップが溶接された「振動ドリル用」のドリルビットが必要になります。

なお、振動ドリル用でも、酷使すると焼き付くことがあるので、予備のドリルビットを持っておくと安心です。

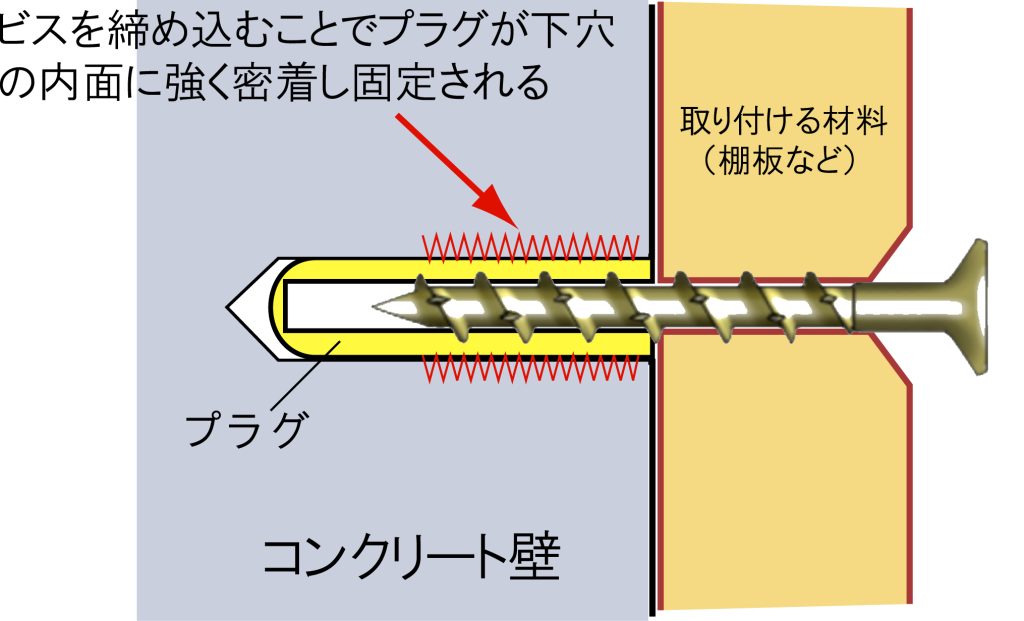

③ プラグ(カールプラグとも呼ばれます)

一般的な木ネジ(コースレッド)を締め込む土台として、コンクリートの下穴に挿入するインサートで、プラスチック製が汎用性も高く使いやすいです。

金属製のプラグの方が強そうに思われますが、私の経験上ではおすすめできません。

金属製は柔軟性がなく一般的なコンクリートより強靭なため、振動などによって下穴側が削られ、ネジ止め部がプラグごと緩んでしまうことがあったからです。

その点プラスチック製プラグは、母材のコンクリートを削ることなくガッチリと食い込んでくれるので、ネジ止め部の耐久性も高いように感じています。

④ コンクリートビス・コンクリートネジ

コンクリートの下穴に直接締め込めるよう、特殊な形状に加工された専用ビスです。

私は頭の形状が皿タイプのものを多用します、ビスの頭が取付け物にキレイに埋まってしまうからです。

3. コンクリートへのネジ止め方法

ネジ止めの方法は、大別すると2種類あります。

専用のネジ「コンクリートビス」を直接打ち込む方法と、あらかじめ「ネジの受け材」として「プラグ」を挿入しておく方法です。

双方共に下穴を明けておく必要がありますが、手順が異なりますので別々に説明していきます。

※下穴なしてネジ打ちできるコンクリートビスもあるようですが、特殊な例なので3つ目の方法として簡単に紹介しておきます。

コンクリートビスで直接ネジ止めする方法

この方法では「コンクリートビス」という専用のネジを使用します。

コンクリートブロックやコンクリート壁など、強度のある素材に向いていますが、ネジの締め込みには強いトルク(力)が必要なので、電動ドライバーなどの使用が便利です。

具体的な手順

1.コンクリートビスに定められたサイズの下穴を明けます。

※振動ドリルを、穴方向に対し少し強めに押しつけると効果的です。

2.下穴の深さは、ネジ込み深さ+10mm位が目安となります。

3.下穴の内部に溜まった切粉を清掃します。

※ブロワーなどがあれば便利ですが、掃除機で吸ってもOKです。

4.ドライバーを使って、下穴にコンクリートビスを締めこみます。

※締め込みは結構力がいるので、ネジの頭(+や-)をつぶさないよう注意しましょう

5.取付け物が、しっかりと固定されているのを確認して終了です。

※締めすぎには注意しましょう!

プラグを使ってコンクリートにネジ止めする方法

直接ネジ止めするより確実な方法で、モルタル壁のように強度が高くない材質にも適しています。

具体的な手順

1. プラグのサイズに適したコンクリートドリルビットを使い、振動ドリルで下穴を明けます。

※振動ドリルは、穴方向に対し少し強めに押しつけると効果的です。

2. 下穴のサイズが6mmを越える場合は、まずはワンサイズ小さな穴を明け、その次に必要なサイズのドリルビットで仕上げると、スムーズな穴明けができます。

3. 下穴の深さは、プラグ全長+5mm位が目安となります。

4. 下穴の内部に溜まった切粉を清掃します。

※ブロワーなどがあれば便利ですが、掃除機で吸ってもOKです。

5.プラグが下穴にスッポリと納まるよう、完全に押し込みます。

※プラグを押し込む際には、プラスチックハンマーなどがあれば便利です

6.ドライバーを使って、ネジを締めこみます。

ネジの長さは、(プラグ長+ネジ止めする材料厚み)× 80~90%位が使いやすいです。

下穴不要のコンクリートビス

特殊な例として、下穴もプラグも不要で、直接打ち込める専用のコンクリートビスについても紹介しておきます。

株式会社コクサイという会社の、「モルタル一発ビス」という製品です。

名称から判断するとモルタル用で、硬いコンクリートには不向きかも知れません。

振動ドリルに、ドライバービットを取り付けてねじ込むタイプで、写真の感じではドリルドビスの一種だと思います。

特徴(メーカーサイトより)

- 取り付け物の上から直接ねじ込めるので、ピッチずれ無し。

- 施工道具が振動ドリル1台でOK。

- 穴あけ作業が不要の為に作業効率UP!

- 下穴寸法を間違えない。

- 特殊合金仕様の為、+頭がつぶれにくく折れにくい。

- 工具箱のビスが錆びない。(ステン430程度の防錆力)

- ビスの本締め・締め直しが可能。

- 鉄板(2~6ミリ程度)も下穴無し。

使用方法(メーカーサイトより)

1.振動ドリルをご使用下さい。

2.プラスビットにビス頭を確実にはめ込んで下さい。

3.最初は軽く押しながら、ゆっくり回して下さい。(徐々に回転を上げて下さい)

4.最後、締めすぎに注意して下さい。(市販のクラッチ使用をおすすめします)

※ご興味のある方は、直接メーカーへお問合せください。

お問合せ先Eメールアドレス:kokusai@dab.hi-ho.ne.jp

※このビスの締め付けには、トルク調整ができ正逆転機能がついた「ボッシュ 18V コードレス振動ドライバードリル GSB18V-21」が最適だと思います。

4.よくあるトラブルと対策

「しっかりと準備をして抜かりなく!」と思っていても、トラブルはいつも突然やって来るものです。

気が付いた時には「あちゃ~」…私はよくあります(泣)

この項では、そんな「よくあるトラブル」への対処法を説明していきましょう。

下穴が少しだけ小さかった場合

同じドリルを使って、下穴の中を何度か往復させます。

その際、穴の内面全周に、ドリルをグリグリと軽くこすり付けるようにすることで、穴は少しづつ大きくなります。

強くこすると大きくなり過ぎますので、「少しづつ」を心掛けましょう。

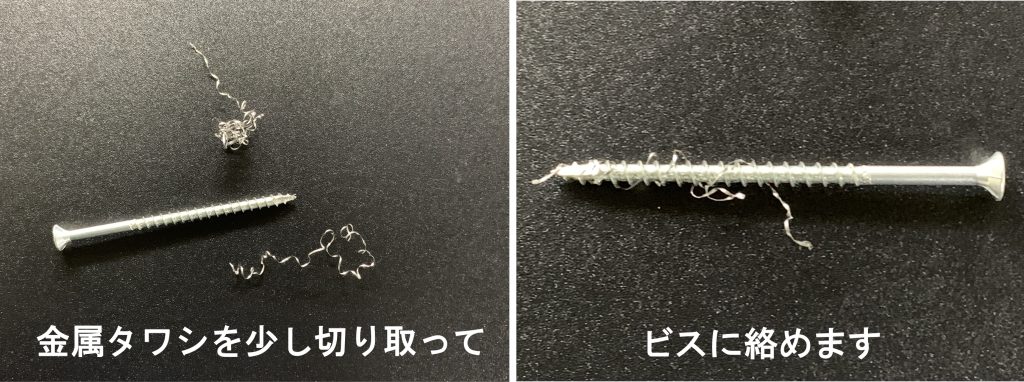

コンクリートビスの下穴が大き過ぎた場合(ビスを締めすぎて空回りした場合も)

金属タワシを少し切り取ってビスに絡め、そのまま下穴に締め込んでください。

コンクリートビスと下穴の間に金属タワシの繊維がはさまり、しっかりとビスが締まるようになります。

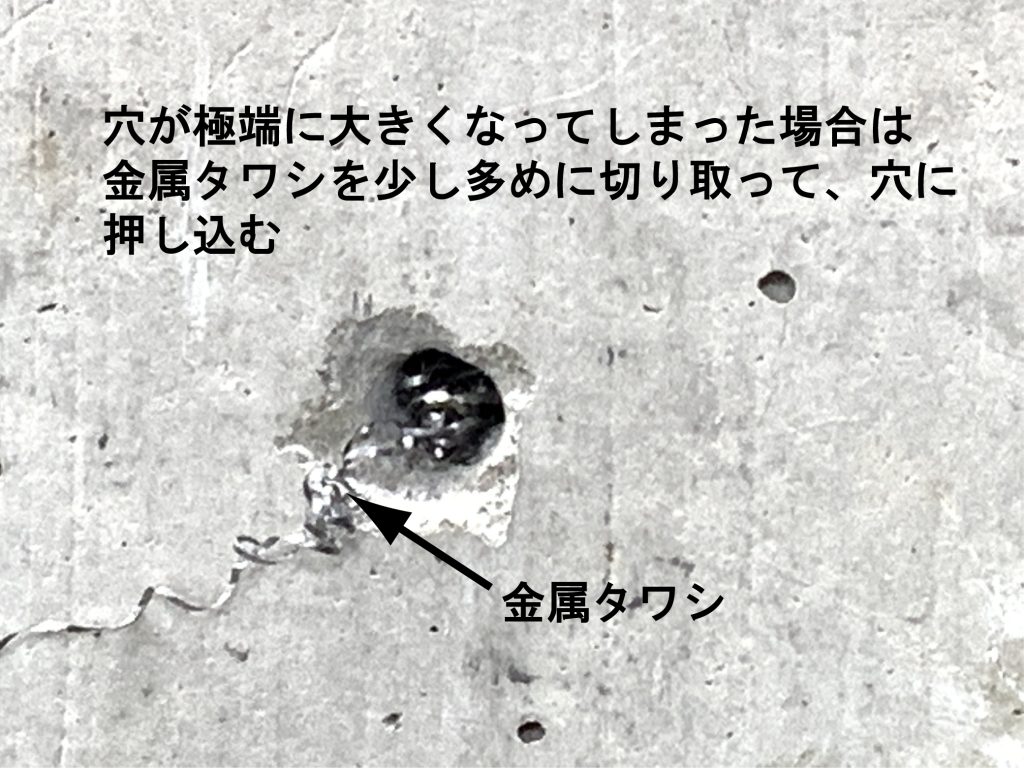

ドリルビットの選択間違いなどで、穴が極端に大きくなってしまった場合は、少し多めの金属タワシを穴に詰め込み、その上からコンクリートビスを締め込む方法もあります。

それでもダメな場合は、ワンサイズ大きいビスを使うか、プラグ方式に変更する方法が無難です。

プラグ用の下穴が大き過ぎた場合

プラグ表面にビニールテープを適量巻き付けて下穴に押し込んでください。 プラグが圧入気味になる程度のビニールテープを、しっかりと引っ張って巻き付けることがコツです。

コンクリートドリルが深く入っていかない場合

ドリルビットの先がコンクリート内の石(砂利)にぶつかってしまい、それ以上進まなくなっている可能性があります。

石の表面はとても硬く、超硬チップのドリルでも、簡単に貫通させることができないからです。

そのまま続けると、石との摩擦でドリルビットの先端が焼き付いでしまうので、一旦中止して以下の4つの方法を試してください。

㊟ドリルビットの先端が焼き付くと、新品に交換するしかありません。

プラグ式下穴が深く進まない場合

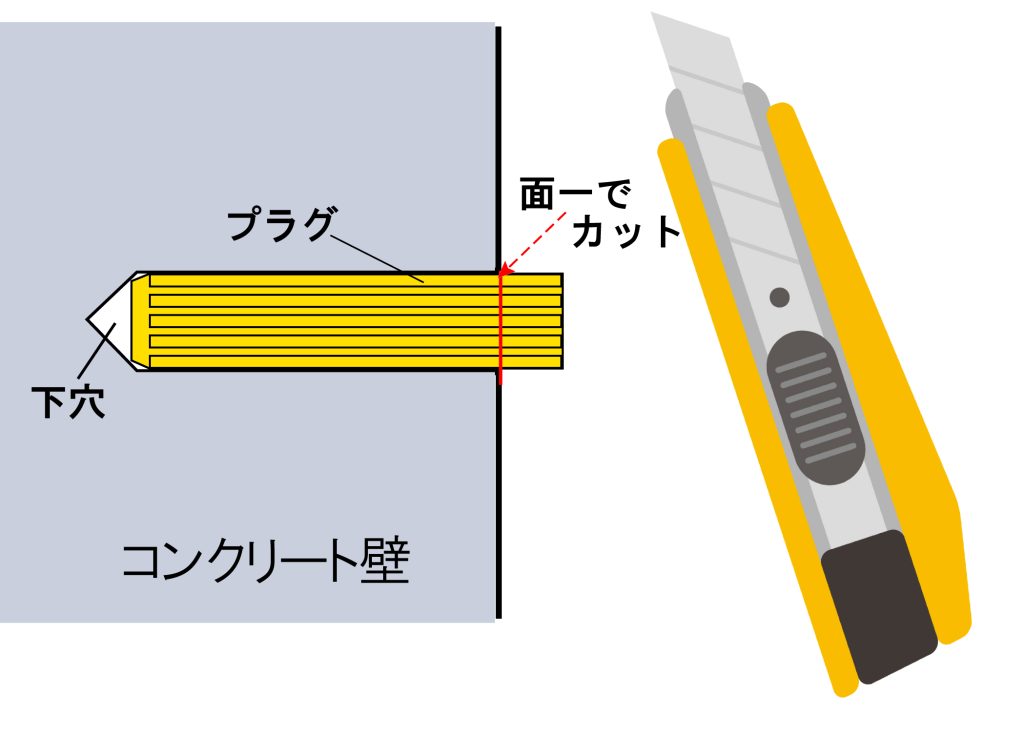

下穴の深さが必要長の2/3以上に達している場合は、プラグを奥まで差し込み、飛び出した部分をカッターでカットして使用します。

ただし、締め付けるビス長は、カットしたプラグの長さに合わせて調整してください。

㊟下穴の深さが浅すぎると、ネジ止め後の引張強度が著しく不足することがあるので、注意してください。

コンクリートビス用下穴が深く進まない場合

コンクリートビスの場合は、短いものに変更するか、ペンチなどで先端を少しカットして使ってください。

㊟コンクリートビスの先端をカットする場合、切り過ぎると下穴に食い込んで行かないので、注意してください。

下穴が浅すぎて前述2つの方法を採用できない場合

下穴の深さが必要長の2/3程度に満たない場合は、穴位置を変えるのが最も確実な解決方法です。

穴位置を変える場合は、近すぎると同じ石に干渉したり、穴同士が結合したりする危険性があるので、元の穴から1cm以上ずらすのが安全です

でも、取付物の関係で位置を変えにくい場合は、ドリルの先端にぶつかっている石を砕いて、穴を深くする必要があります。

振動ドリルを軽く押し付け、ある程度回転を続けても入って行かない場合は、無理をせず直ちに作業を中断し、ドリルを一旦休ませます。

そして、穴の中(の石)を冷却してみましょう。

穴の中に、パーツクリーナーを注入するのが効果的ですが、スポイトを使って水を注入するのもありです。

ぶつかっていた石は、ドリルビットとの摩擦でかなり高温になっていますので、急冷することで、ひび割れを起こさせるのが目的です。

穴の中の冷却が終われば、ドリルビットの先端が冷めているのを確認し、再度穴明け作業を開始します。

中々貫通しない場合は、こまめに中断して、石とドリル先端の冷却を繰り返すことで成功率が高くなります。

前3方法がすべてダメだった場合の「最後の手段」

少し荒療治になるのでおすすめはできませんが、古いドリルビットなどで石を砕く方法があります。

私は、ダメになったドリルビットの先端を、グラインダーなどで尖らせて使っています。

【具体的な手順】

- 熱を持った(内部の)石を、水やパーツクリーナーなどで急冷する

- 古いドリルビットなどを穴に差し込み、ハンマーで「コンコンコン」とたたく(石を砕くイメージで)

- コンコンコンコン・・・と10~20回ほどたたいたら、再度振動ドリルで挑戦する

- ダメな場合は、1~3を繰り返す

私はこの方法で何度も成功しているので、挑戦する価値はあると思います。

㊟穴径よりも、十分に細いドリルビットでたたいてください。

5.コンクリートへのネジ止め用おすすめ工具と材料

ここまで「コンクリートへのネジ止め方法」を解説してきましたが、次に実際の作業に適した工具と材料を紹介していきます。

自分にとって「使いやすい!」を探すための、参考にしてもらえると嬉しいです。

BOSCH振動ドリル PSB450RE

ボッシュPSB450REのスペック

| 穴明け能力 | コンクリート:10mm・鉄鋼:8mm・木工:20mm |

| 電源 | 100V |

| 消費電力 | 450W |

| 回転数 | 0~2,600rpm |

| 打撃数 | 0~41,600回/分 |

| チャック把握範囲 | 1.5mm~10mm |

| 重量 | 1.5kg |

| 二重絶縁構造 | 〇 |

| 電子無段変速 | 〇 |

| 回転/回転+打撃 | 切替可能 |

| 正転・逆転 機能 | あり |

| 深さガイド | 付属 |

ボッシュPSB450REの説明

軽量・コンパクト&充実装備の DIY 用ニューエントリーモデル

1. ハイパワー450Wモーター

・450Wモーターは、クラストップレベルのハイパワー。ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。

2. スイングカーボンブラシ採用

・ボッシュ独自のスイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替時のパワーロスの軽減や耐久UPを図っています。

3. 使いやすい充実の装備

・大型の切替レバーで電気ドリル⇔振動ドリルの切り替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロール)スイッチや、サイドハンドルも標準装備で高い操作性を実現しました。

(公式サイトより)

ボッシュPSB450REのおすすめ理由

このモデルをおすすめする条件として、すでにコードレスドライバードリルなど、別の穴明け工具を持っている方を想定しています。

振動ドリルは、粉塵にさらされ結構ハードな使い方をしますので、長期的に見ると、普段木工などに使うドリルとは別にそろえるのが得策だと思うからです。

もちろん、コストが高ければ「もったいない!」となるのですが、このモデルの実売価格は10,000円以下と、かなりお買い得になっています。

私も数年前にこのモデルを購入し、「コンクリート、モルタル専用」として相当ハードに使っていますが、壊れる気配もなく今も元気に活躍中です。

難点としては、「コードレスではないこと」と「ドリルチャックに軸ブレがあること」です。

でも、振動ドリルの使用頻度はそれほど高くないので、コード式でも十分我慢できます。

また、軸ブレに関しても、コンクリートやモルタルへの穴精度には影響しないので問題ありません。

また、ドリルビットが石に当たった時は、「もう少し振動パワーが欲しい…」と感じることもあります。

でも、パワーと騒音は比例するので、DIY用途での「振動ドリル」として最適なモデルと言えるでしょう。

使ってみると分かるのですが、本体を両手で支えることができるサイドハンドルも嬉しい装備です。

この点も、振動ドリルとしてはかなり使いやすく、「コストパフォーマンスに大変優れたモデル」として推奨できます。

ボッシュ 18V コードレス振動ドライバードリル GSB18V-21

ボッシュGSB18V-21のスペック

| 穴明け能力 | コンクリート:10mm・鉄鋼:10mm・木工:35mm |

| 電源 | 18V |

| バッテリー | 2.0A×2 |

| 回転数 | 0~480・0~1,800rpm |

| 打撃数 | 0~27,000回/分 |

| チャック把握範囲 | 1.5mm~13mm |

| 重量 | 1.2kg(バッテリー含) |

| バッテリー保護機能 | 〇 |

| 電子無段変速 | 〇 |

| 回転/回転+打撃 | 切替可能 |

| 正転・逆転 機能 | あり |

| LEDライト | 〇 |

| 充電時間(空~フル) | 35分 |

ボッシュGSB18V-21の説明

SB 18V-21 Professionalは、振動ドリル機能を搭載した、信頼性が高いエントリーレベルのボッシュ18Vシリーズのコードレス振動ドライバードリルです。

55Nmの高トルクを発揮し、基本的な穴あけやネジ締めに必要な性能を備えています。

フルメタルギアボックスおよびECP機能により、日々の使用に適したプロ向けの性能、高い信頼性、耐久性を実現しています。

さらに、13mmのキーレスチャックを備えた本格設計で質の高い作業をサポートします。

最大穴あけ能力は木工35mm、鉄工13mm。最大ネジ締め能力は10mmです。振動ドリル機能により、最大10mmの石工の穴あけにも対応します。

ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器で使用できます(Professional 18V System)。

(公式サイトより)

ボッシュGSB18V-21のおすすめ理由

「ボッシュコードレス振動ドライバードリル GSB 18V-21」は、プロ用のGSR18V-21に振動機能がプラスされたモデルです。

これ1台で、通常の穴明けから「コンクリート」への穴明け、そしてネジ締めまでをこなしたい!という人におすすめできます。

最高トルク55Nmは、DIYで想定するほとんどの作業に十分な性能ですので、力不足でストレスを感じることはないでしょう。

付属のバッテリーは「2A」×2個です。

最近では4A以上のバッテリーが増えているので、「ちょっと少ないかも…?」と不安を感じるかも知れませんね?

でも大丈夫です!

DIY使用の場合2Aあれば、少々のことでバッテリー切れは起こしません!

私は普段、2Aのバッテリーで18V PROモデルを何種類か酷使していますが、それでも困った経験はないので安心してください。

ボッシュ 10.8V コードレス振動ドライバードリルGSB10.8-2-LIN

ボッシュGSB10.8-2-LINのスペック

| 穴明け能力 | コンクリート:10mm・鉄鋼:10mm・木工:19mm |

| 電源 | 10.8V |

| バッテリー | 2.0A×2 |

| 回転数 | 0~380・1,300rpm |

| 打撃数 | 0~19,500回/分 |

| チャック把握範囲 | 1.0mm~10mm |

| 重量 | 1.0kg(バッテリー含) |

| バッテリー保護機能 | 〇 |

| 電子無段変速 | 〇 |

| 回転/回転+打撃 | 切替可能 |

| 正転・逆転 機能 | あり |

| LEDライト | 〇 |

| 充電時間(空~フル) | 45分 |

ボッシュGSB10.8-2-LINの説明

- コードレス振動ドライバー

- 2.0Ahバッテリー2個付き

- バッテリーを守るECP機能搭載

- 1.0kgの超軽量コンパクトボディ

- ギア式2段変速・20段階トルク調整クラッチ

- LEDライト、バッテリー残量インジケーター

- 正転・逆転機構

(メーカーカタログより)

ボッシュGSB10.8-2-LINのおすすめ理由

ボッシュのプロ用工具の中では、コンパクトな部類の10.8Vシリーズです。

パワー的には18Vシリーズが上なのですが、定評のある耐久力はそのままで、よりコンパクトで使いやすくダウンサイジングされています。

以前、内装職人の友人がサブ機として購入したのですが、「内装用であれば、メイン機としても十分使える」と評価していました。

「モルタル壁やコンクリートブロックへの穴あけには十分なパワーで、しかも軽量コンパクトなので位置合わせがしやすい」のが理由だそうです。

「コンパクトで十分にパワーがあり、一般的な穴あけやネジ締めにも使える振動ドリル」となると、ボッシュ振動ドライバードリル10.8V-2-LINをおすすめします。

BOSCH振動ドリルビットセットDIY用PR-ID7

PR-ID7のセット内容

3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmの7本セットです

PR-ID7のおすすめ理由

振動ドリル用ビットは多くのメーカーから発売されており、必要に応じて1本づつ購入するのが基本ですが、最初に購入する場合は、主要サイズ7本が揃った「ボッシュ振動ドリルビットセットPR-ID7」がお得です。

これが1セットあれば、コンクリートビスを使った直接ねじ込み式と、プラグを使ったねじ込み式の両方に対応できますので、DIYに最適なツールとして活躍してくれるでしょう。

WAKAI カールPCプラグ 13G635 6X35mm

仕様

用途:コンクリート用

色:黄

適合ドリル径:6mm

適合ねじ径:3.1~3.5mm

おすすめ理由

コンクリート、モルタル、タイルなど、色々な素材に使用できる万能プラグで、木ネジ・コースレッドとの相性はもちろん、金属用のタッピングビスにも耐えられる強靭さが魅力です。

先端から根元まで同じ形状なので、「下穴の深さを確保できず、プラグをカットして使用する」場合では、これ一択!となります。

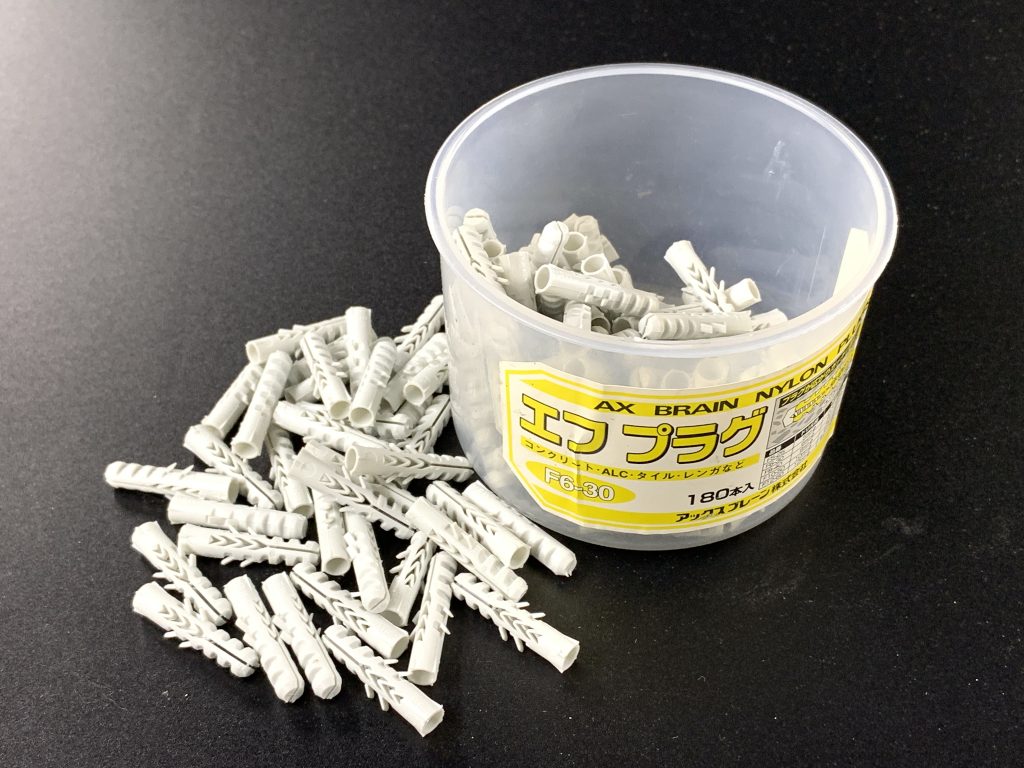

AX BRAIN エフプラグ

仕様

コンクリート、ALC、タイル、レンガなどへの取り付けに。

下穴径:6.0mm

木ネジ径:3.5~5.0mm 引抜強度:コンクリート/3.0kN ALC/1.0kN

おすすめ理由

比較的やわらかい壁材にも十分な食い込みがあり、とても使いやすく安心できるプラグです。

私は、下穴が明きやすい「モルタル」や「ALC(軽量コンクリート)」用の「ベストチョイス」として常備しています。

WAKAI ビスピタ ラスパート処理

仕様

材質:鉄

防錆処理:ラスパート処理

適応下地材:ブロック・窯業サイディング・セメント中空板・コンクリート・モルタル

頭部形状:+ビット 皿頭

おすすめ理由

私は特殊な用途を除いて、DIYでは鉄製のビスを使用しています。

以前は防錆のために「ステンレス製」を使っていたのですが、スキマに落ちた時に磁石で回収できなかったり、ドライバーのビットにくっつかなかったり、と不便が多いからです。

WAKAIビスピタシリーズは、鉄製ですが防錆対策として「ラスパート処理」が施されているので、信頼性が高くコスパも高いのがおすすめ理由です。

締めすぎて、ネジが空回りした時用の「対策パッド」が付属している点も見逃せませんね!

エレコムダストブロワー

すでにメジャーなアイテムなので、「どうかな…?」と思ったのですが、念のためご紹介いたします。

仕様

ノンフロンタイプ

逆さ吹きOK

狭い場所へのノズル付き

おすすめ理由

「絶対にコレ!」といった理由はないのですが、私はずっと「エレコムダストブロワー」を使っています。

「逆さ吹きしても液体が出てこない点」と「ノズル付き」はマストの条件ですが、特に欠点もなく安くて便利なところが気に入ってます(^^♪

長く噴射を続けるとエアの噴出圧が下がる、といった弱点もありますが、パソコンのキーボード清掃など、色々な場面で活躍してくれるので、常備しておくと便利なアイテムですね。

6. まとめ

今回の記事では、一般的にハードルが高いと思われている「コンクリート・モルタルへのビス止めの方法」を解説してみました。

お家の壁に「ネームプレート」を付けたり、ちょっとおしゃれな「リース」を飾ったり、工夫次第でイロイロなことに活用できます。

無機質なコンクリート壁に木板を貼って、アクセントをつけるのも良いかもしれませんね。

私はこの方法で、ガレージ内に棚や照明を設置しました。

あなたも、ぜひチャレンジしてみてください。